リハビリテーション部

『自分らしく生きていく』

リハビリテーションとは「人間らしく生きる権利」の回復です。

私たちはその方の生き方・価値観を知り、これからどう生きたいか、その方の思いを尊重することを常に考え、患者さん・ご家族とともにリハビリテーションを行っていきます。

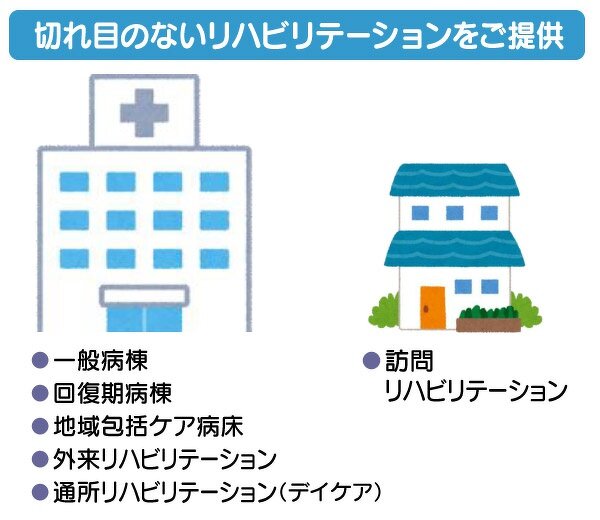

当院では一般病棟、回復期病棟、通院で行う外来・デイケア、訪問リハビリと急性期、回復期、生活期と切れ目のないリハビリテーションを提供しています。

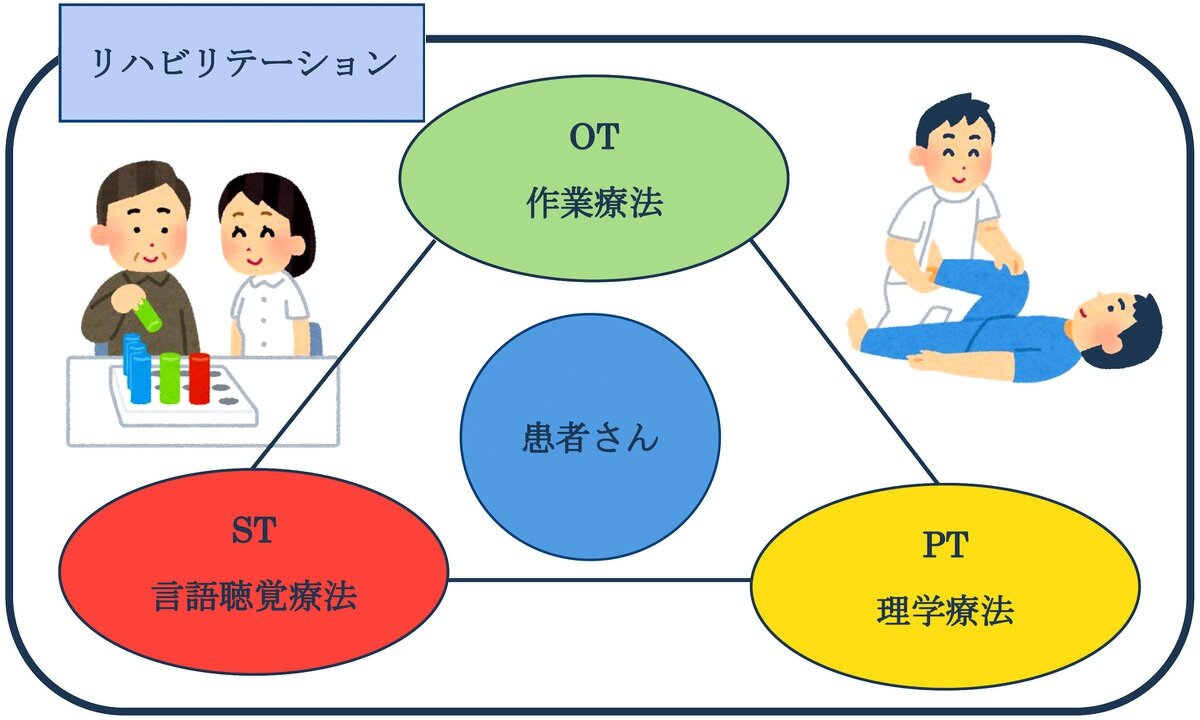

専門的なリハビリテーションは、理学療法・作業療法・言語聴覚療法の3つの分野があり、それぞれの担当スタッフが、一人ひとりに必要な治療計画を立てて進めます。

理学療法(PT)部門の紹介

脳卒中(脳梗塞・脳出血)や骨折などの病気や怪我で日常生活が困難になった方に対し、起きる、立つ、歩くといった基本的な動作の練習を行います。

痛みの緩和や呼吸機能の安定化、車椅子や杖などの歩行補助具、装具などの適合性も評価していきます。

具体的には

- 基本動作練習

寝返り、起き上がり、立ち上がり、歩行、車椅子への移乗、車椅子の操作、姿勢の修正などを訓練室、病室で行います。 - 応用動作練習

和式生活で暮らしている方も多く、床に降りる練習や芝生や砂利道、デコボコ道など不整地を歩く練習など生活や仕事で必要となる能力の練習を行います。 - 健康増進への関り

地域の健康教室へ参加し、健康への知識や体操を伝え健康増進への取り組みも行っています。

病気や怪我になる前に予防していくことにも力を入れています。また、職員に向けてのヘルスプロモーション活動として、腰痛予防・治療を行っています。 - 呼吸理学療法

呼吸法や運動療法・リラクゼーション法などを取り入れることで、COPD(慢性閉塞性肺疾患)、肺気腫、慢性気管支炎など様々な呼吸器疾患の改善に効果が期待できます。

作業療法(OT)部門の紹介

人はひとり一人、生活環境やスケジュールも違えば、価値観や性格も異なります。住環境や家族構成なども様々です。

当院の作業療法部門では、心身機能の回復や日常生活活動(食事、排泄、着がえなど)の獲得にとどまらず、患者様ひとり一人の暮らしぶりや価値観を知り、病や障害を負ってもより良い生活に戻れるよう、様々な作業の機会を提供し、人と環境が結び付く支援をしています。

具体的には、以下のような生活行為(=作業)の支援をおこなっています。

- 身の回りのこと

食事、排泄、着がえ、歯磨き、洗顔、入浴(必要であれば銭湯や入浴施設に実際に行って 練習することも)など - 生産活動、外出に関連すること

家事(調理、洗濯、掃除など)、買い物、復職にむけた支援、自動車の運転 - 余暇、趣味など

園芸、マレットゴルフ、編み物、裁縫、パソコン、将棋など

運転支援チーム

当院では、運転支援チームを作り、脳血管障害や整形疾患、高齢などで運転に不安を抱えた方々への運転評価・支援を行っています。

評価では、院内で行う高次脳機能検査に加え、自動車学校様とも連携し、運転評価を通じて危険がないかを判断していきます。また、運転が困難になった場合は代替手段の検討もしておます。専門の知識を持ったスタッフとともに、今後の運転について考え、健康・QOLを維持できるように支援させていただきます

各部門の専門チーム

自分たちの技術・知識の向上のために疾患別自己学習活動を行い、業務への汎化に務めています。

・理学療法部門では中枢、運動器、呼吸器、内部疾患について学びを深めています。

・作業療法部門では運転支援、上肢機能、認知症支援、ADLについて学びを深めています。

言語聴覚療法(ST)部門の紹介

食べ物を飲み込む(嚥下)機能や口腔機能改善への治療や、構音障害や失語症といった言語障害の治療を中心に、心理面や高次脳機能障害の治療にも取り組んでいます。

具体的には、以下のような取り組みを行っております。

1. 機能回復のために:

安全に安定して口から食べられる、他者と円滑に意思疎通が図れる、そうしたご希望に沿えるよう、口腔顔面器官の運動療法や、食物を用いた飲み込み練習、発声や発話練習、机上課題での言語訓練、身体リズム運動など行います。更に、実用的なコミュニケーション練習を行います。

2. ご本人、ご家族、支援者へのきめ細かな指導:

『完全側臥位』など特徴的な食事姿勢を始め、とろみ具合、嚥下食、食べ方の注意点などを、ときには退院先の施設に赴いて指導させて頂きます。また、医師やコメディカルと協力して、飲み込みに関する内視鏡検査なども積極的に行い説明させて頂きます。失語症のご家族へはコミュニケーション面での助言もさせて頂きます。

諏訪共立病院リハビリテーション部

病院40年以上の歴史の中で最も飛躍的に成長している分野です。

若手職員から中堅職員、ベテラン職員まで幅広く定期的に学習会も実施し、常に治療技術の向上、サービス提供の向上へ取り組んでいます。

当院では54床が回復期リハビリテーション病棟です。病気や骨折などの怪我をして、日常生活を送ることが困難な方に対して個別性を大切に、住み慣れた場所に、以前のように生活できることを目指してリハビリテーションを提供しています。

土日祝祭日も含め365日リハビリを提供しています。

回復期リハビリテーション病棟へは、脳卒中や骨折など急性発症の疾患で、救急医療が一段落した後に転院することが出来ます(直接回復期病棟への入院が可能な場合もございます)。

骨折などの場合は最長90日、脳卒中では最長180日の入院が可能で、1日最大3時間の集中的なリハビリが行えます。

退院後も、法人内・外施設問わず連携してリハビリを行っております。法人内では外来・通所リハビリ、訪問リハビリ、老健入所でのリハビリなど状況に合わせてのリハビリ提供体制を整えております。

当院回復期リハビリテーション病棟の特徴

1. 当院の実績(2024年度)

・1日当たり1患者リハビリ提供単位

⇒6.4単位(全国平均6.2単位)

※1単位は20分です(時間換算2時間20分以上)

・家屋評価・外出訓練

入院後1週間以内を目安に自宅訪問を行い、環境や退院後必要な動作の確認をさせていただきます。入院中も、ほぼ全てのケースで家屋評価や外出訓練を行い自宅で生活できる環境を整えています。

2. 合同チーム活動

・病棟活動チーム

入院中はリハビリ以外の時間は病室で寝ている時間が増えてしまいがちです。休息も必要ですが、寝てばかりでは廃用症候群という筋力・体力低下を招く恐れがあります。

当院では週4日程度、サンルーム(食堂)の中で体操や脳トレ、歌唱や季節の飾りつけなどの作業を集団で行っています。

・排泄ケアチーム

年齢を重ねていくと排泄面に問題を抱える方は増加してきます。また排泄面の問題で入院中、退院後の生活が困難になるケースも少なくありません。排泄面の問題を少しでも改善するために排泄のパターンの確認や検討などを行うチームです。

・退院後調査チーム

入院中に退院後の生活を見据えた環境調整、サービス検討を行いますが退院後実際にその環境で問題なかったか?サービスは使えているか?について確認し、退院後の生活で困ることがあれば得られた情報をもとに今後のサービス向上につながるように話し合いを行っていくチームです。

3. 家屋評価・外出練習

入院中の患者さんやご家族に許可をいただけた方に対しては、実際に自宅まで訪問し環境設定や危険になりそうな場所、今後練習しなければいけないことなどを確認します。

ほぼ全てのケースで家屋評価は実施できています。

また、地域の特徴として公共交通手段を利用していた方も多く、乗り降りの練習や自宅の環境(実場面)での家事動作の練習など個別性に合わせた病院の外での練習も積極的に実施しています。

一般病棟リハビリテーション

脳梗塞や肺炎、骨折、心不全などで入院した患者さんに対し、急性期から病室でのリハビリテーションを開始します。急性期の治療中は臥床(寝ていること)が長くなり身体能力が低下(廃用症候群)しないように入院早期からリハビリテーションを行います。また、食べる事(嚥下)に関しても早期からの評価・介入を行っています。

地域包括ケア病床リハビリテーション

一般病棟での治療が終わり、在宅生活に向けて、日常生活動作の回復が必要な方を対象に、集中的なリハビリテーションを行っています。家屋評価や外出練習も積極的に行い、本人・家族・介護に関わる方々が安心して暮らせる様に支援しています。

外来リハビリテーション

脳卒中や運動器疾患(腰痛・膝関節痛・肩痛等)、呼吸器疾患に対してのリハビリテーションを行っています。(医師の指示が必要です)

また、回復期リハビリ病棟退院後自宅での生活に不安がある方や自宅での生活スタイルをより高いものとするために切れ目のないリハビリテーションを提供します。

糖尿病運動指導:糖尿病の方への運動指導も行っています。(開始には医師の指示が必要です)

病院への通院手段がなくリハビリを受けられず困っている方は当院では泉の会の会員さんを対象に無料送迎も行っています。

※泉の会の詳しい内容はこちら

【予約制】

・基本的には平日9:00~12:00

・平日午後になる場合は13:30~16:40まで

火曜日午後・水曜日午後は外来休診の為不可

通所リハビリテーション(デイケア)

病院の通所リハビリテーションは1~2時間程度の「短時間デイケア」で個別リハビリに力を入れています。

介護保険(要介護及び要支援認定を受けた方)での利用となります。送迎サービスもありご自宅まで送迎いたします。自宅で閉じこもりになりやすい方、身体機能の向上を目指したい方なども大歓迎です。

実施日:月~金曜日(土日は休み)

実施時間:9:00~12:00(月~金)、13:00~16:00(月、火、木、金)

訪問リハビリテーション

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士がご自宅まで伺いリハビリテーションを行っております。

訪問リハビリテーションとは、要介護及び要支援認定を受けた方に対して、在宅での日常生活動作の自立を図り、再び外出など社会に復帰できるようにリハビリテーションを提供するサービスとなっています。

実施日:月~金(土日祝、G.W.の一部、お盆、年末年始はお休み)

実施時間:9:00~12:00、13:30~17:00(移動時間含む)

事業実施地域:下諏訪町、岡谷市、諏訪市にお住まいの方(岡谷市、諏訪市の一部地域は除く)

リハビリテーション部スタッフの特徴【資格取得者】

- 福祉用具プランナー

- 介護支援専門員資格取得者

- 福祉住環境コーディネーター2級

- 3学会合同呼吸療法認定士

- ボバース成人片麻痺基礎講習会修了者

- AMPS評価認定者

- 介護予防推進リーダー

- 地域包括ケア推進リーダー

- MTDLP指導者

- MTDLP研修修了者

- PNF基礎講習会修了者

- 中級コンチネンス研修会

- 臨床美術士

など多種多様な資格や専門性を学ぶ向上心を持っています。

日々の治療場面でも多くの患者さんに知識・技術を提供しています。

南信勤労者医療協会におけるリハビリテーション展開